写本文献:中华文明有待开发的宝藏

张涌泉

来源:中国社会科学报

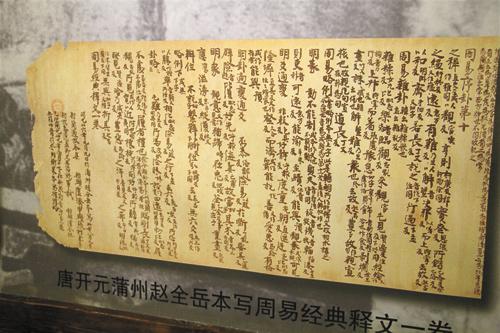

我国古代文献的传播大体可分为铭刻、抄写、印刷三个大的阶段。铭刻是指用刀凿或硬笔在甲骨、铜器、陶器、碑石上刻写,传世的文字资料包括甲骨文、金文、陶文及石刻文字等。抄写是指用毛笔或硬笔蘸墨或朱砂在竹、木、帛、纸等材料上书写,按其载体不同,又可分为简帛和纸本两类。印刷是指采用刻版或活字排版方式印制书籍,其印刷物称为刻本。写本相对于刻本而言,主要指刻本流行之前的手写纸本文献。至于使用时间更早的竹简木牍和缣帛文献,虽然也系手写,但通常称为简牍帛书,一般不称写本。

写本的流行与纸张的发明有关。大约西汉时期,我们的祖先发明了造纸术,东汉蔡伦又对造纸术加以改进。由于纸张薄软轻灵的特质,且原料易得、价格低廉,“莫不从用焉”。魏晋时期,纸书渐多。东晋桓玄下令“古无纸,故用简,非主于敬也。今诸用简者,皆以黄纸代之”。从此,纸张取代其他文字载体,成为主要书写材料。书籍的流传也从铭刻、简帛时期迈向写本时期。

从东汉至北宋,写本文献流行了一千多年,是这一时期中华文明传承的主要载体。但由于宋代以后刻本流行,写本古书风光不再;随着时间推移,一些早期的古写本日渐湮没无闻。清末以来,国内外的科学家和探险者先后在甘肃、新疆、陕西一带发现了早期写本文献,包括西汉文景时期古地图、晋代《战国策》、《三国志》等写本,但数量有限。1900年,敦煌莫高窟藏经洞被打开,从中发现大批唐代前后的写本文献,震动了整个世界。民国以后,又有吐鲁番文书、黑水城文献、宋元以来契约文书、明清档案等众多写本文献公诸于世,辉耀世界。写本文献的数量充盈,重回世人视域之中。于是,写本文献开始与刻本文献比肩而立,共同组成了中华民族宝贵文化遗产的两翼。1925年,王国维在题为《最近二三十年中中国新发见之学问》的演讲中讲到,近二三十年古器物图籍有四大发现:

自汉以来,中国学问上之最大发现有三:一为孔子壁中书;二为汲冢书;三则今之殷虚甲骨文字,敦煌塞上及西域各处之汉晋木简,敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷,内阁大库之元明以来书籍、档册。此四者之一,已足当孔壁、汲冢所出。

王国维所讲的后四大发现,写本文献占了半壁江山。从数量上说,写本文献也不遑多让,据粗略统计,吐鲁番文书、敦煌文献、黑水城文献总数分别达5万、7万、2万号左右;宋元以来契约文书的总数尚无法预估,仅徽州契约文书总数就在50万件以上;明清档案更是多达2000万件,数量之丰、方面之广、内容之富,令人惊叹。这些写本文献,分门别类而言,学界已做过或多或少的研究,但作为整体而言,尚未引起学界足够重视。事实上,写本文献在中华文明传承中具有重要地位。

写本文献是古代文献传承中的重要一环。我国传世的古书,主要以宋以后刻本的面貌呈现。而刻本以前的情况如何,往往不甚了然。其实,唐以前的古籍流传至今,必然要经过宋代以前一次又一次手抄相传的过程,写本是古代文献传承中极为重要的一环。这些写本古籍因其去古不远,未经后人校改窜乱,更多保存了古书原貌,是古书整理校勘最可宝贵的第一手资料。以前,由于传世写本太少,古书传写情况不明。现在随着大批写本古籍的出现,我们对写本阶段的情况有了较多了解,原先的许多疑难,也因写本的发现得以解决。居今日而谈古籍整理,必须留意古代文献传承中写本文献这一原本缺失的环节,必须对敦煌吐鲁番等文献中保存的古写本给予足够的重视。

写本文献保存了大批世无传本的佚典。写本文献中既有传世古籍较早的抄本,也有大批世无传本的佚典。如西晋道士王浮撰《老子化胡经》,是反映当时道教与佛教斗争的重要资料,唐高宗、唐中宗都曾下令禁止,后又列元世祖下令焚毁的《道藏》伪经之首,从此亡佚,而敦煌文献中却有该书的6个写卷,可借以窥知原书的基本面貌。又如晚唐韦庄《秦妇吟》诗,为现存唐诗第一巨制,描绘了黄巢起义惊心动魄的历史画面,是当时家喻户晓、风靡一时的名篇,但不久以后却突然失传了,而敦煌文献中发现了9个《秦妇吟》写本,其中敦煌金光明寺学仕郎张龟写本,距韦庄创作此诗仅隔22年。诸如此类,不少久已失传的古书在敦煌写本文献中得到保存,一线孤悬,殊可宝贵。

写本文献在很大程度上改写了学术史。20世纪初以来,大量写本文献的发现,重新改写了中国古代学术史。胡适指出,“在敦煌的书洞里,有许多唐、五代、北宋的俗文学作品。从那些僧寺的‘五更转’、‘十二时’,我们可以知道‘填词’的来源。从那些‘季布’、‘秋胡’的故事,我们可以知道小说的来源。从那些‘《维摩诘》唱文’,我们可以知道弹词的来源。”郑振铎在谈到敦煌变文写本的学术价值时说:“在‘变文’没有发现以前,我们简直不知道:‘平话’怎么会突然在宋代产生出来?‘诸宫调’的来历是怎样的?盛行于明、清二代的宝卷、弹词及鼓词,到底是近代的产物呢?还是‘古已有之’的?”自从敦煌宝库发现了“变文”的一种文体后,一切的疑问,才渐渐得以解决。这个发现使我们对于中国文学史的探讨,面目为之一新。胡适、郑振铎当年所见仅仅是敦煌写本的一小部分,涉及的也仅仅是其中的“变文”、“五更转”、“十二时”等俗文学写本一类,然而对文学史的研究,这小小的一部分影响就如此之大,那么,所有敦煌写本乃至其他写本文献的学术价值之巨,恐怕我们怎样估计都不过分。

写本文献真切展示了普通百姓的生活面貌。传世古书大抵是以社会上层人士为中心的,而写本文献有大量反映百姓生活的公私文书,如名籍、户籍、田籍、手实、差科簿等籍帐文书,买卖、佃租、雇佣、借贷、分家等契约文书,律、令、格、式、判集等法令文书,什物历、入历、破历、诸色入破历算会牒等会计文书,社条、社司转帖、社历、社牒状等社邑文书,庆佛文、行城文、禳灾文、满月文、娘子文、入宅文等斋文、书仪范文,以及告身、信牒、公验、诏敕、度牒、戒牒、书状等官私文书,数量浩博,内容包罗万象;其作者多为来自社会底层的经生释子、信众社人及仕子学郎等,文化水平不高,所抄文本多系个人自用,大多没有经过加工改造,原生态,接地气,真切展示了普通百姓的生活面貌,反映了当时社会生活的方方面面,是研究中古以来各阶层社会文化生活的宝贵资料。

写本文献推动了一批新学问的诞生。王国维认为,“有孔子壁中书出,而后有汉以来古文家之学;有赵宋古器出,而后有宋以来古器物、古文字之学”,“古来新学问起,大都由于新发见”。写本文献的大量发现和刊布,同样催生了一批新学问,如吐鲁番学、敦煌学、徽学、古文书学等等。又如写本文献是魏晋以来各种字体积存的大宝库,是异体俗字的渊薮,推动了俗文字学、近代汉字学等新学问的诞生;吐鲁番文书,敦煌文献中的变文、曲子词、王梵志诗,以及愿文、契约等社会经济文书、宋元契约文书,包含大量方俗语词,是近代汉语语料的渊薮,孕育并推动了中古汉语、近代汉语、俗语词研究等一些新兴学科的发展。

总之,从东汉至清末,写本文献源远流长,传承有绪,与刻本文献比肩,已经并将继续改写中国学术文化的历史。面对巨量写本文献,如何正确整理、准确理解并弘扬利用,需要我们揭示并把握古代写本的特点。事实上,写本文献在形制、内容、字词、校读符号等诸多方面都与刻本文献大异其趣,面貌迥殊,很有必要从“版本学”分化出一门独立的“写本文献学”进行研究。诚如方广锠所言,“从东汉到北宋,写本的流通期约1100年;而从东晋到五代,写本的盛行期约为700年。遗憾的是,敦煌藏经洞发现之前,中国传世的宋以前写本极为稀见,大多深锁于宫掖,少数秘藏于私家。一般的学人,既难得一睹,亦无从研究”,“后人论古籍,言必称‘版本’,且唯以‘宋版’为矜贵。写本研究的缺失,起码使700年学术文化之依托难明”,“由此,敦煌遗书还将孕育一门新的学问——写本学,这一学问的产生将对中国中古学术研究的进一步开拓作出贡献”。可见,学界对创建这门学问充满了期待。

(作者为国家社科基金重点项目“敦煌写本文献学通论”负责人、浙江大学“一带一路”合作与发展协同创新中心教授)